EUTROPIA Chi siamo Attività Post Contatti

Aggiornamento 21-lug-2025

Politica e società Lo sviluppo sostenibile Pari opportunità La rigenerazione urbana Biblioteca Donolo

|

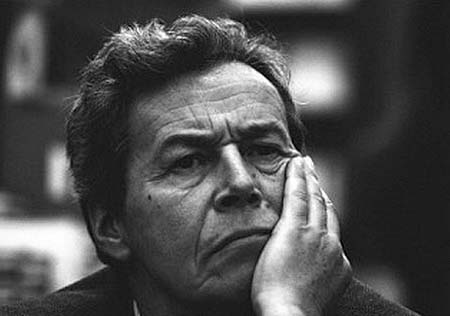

BIBLIOTECA CARLO DONOLO

Carlo Donolo, autore e persona che ho molto amato, ci ha lasciato visioni e riflessioni di grande interesse: sensibili, perspicaci, lungimiranti. In alcuni fra gli scritti più recenti, mi ha colpito un motivo ricorrente: le conclusioni prendono sempre, letteralmente, la forma del congedo. La scelta poteva alludere, forse, al senso del naturale compimento di un percorso individuale. Nello stesso tempo, però, diventa il segno di un’apertura generosa e attiva verso il futuro. Donolo indica una via, con la fiducia che - prima o poi – il cammino potrà essere condiviso da altri, per procedere oltre (con le parole di Kafka: “le vie nascono dal percorrerle”). Perché questa è la terra che abitiamo e continueremo ad abitare: prenderne cura è necessario. Così scriveva a proposito del Meridione nel commiato del 1999. Sono certo che la considerazione vale, per l’autore, per tutto il paese o meglio per il nostro mondo. Leggi: Congedo, di Piercarlo Palermo

|

||||

|

IN LIBRERIA

2023 Franco Angeli 2022 Franco Angeli 2017 Franco Angeli

|

||||

|

|

|

|

|

|

Il convegno di Piacenza 2004

I fondatori dei QP

Piergiorgio Bellocchio

Grazia Cherchi

Problemi del socialismo

Lelio Basso

Parole chiave

Mariuccia Salvati

CARLO DONOLO: I Quaderni Piacentini

La rivista fu fondata a Piacenza da Piergiorgio Bellocchio, che fu poi il direttore responsabile dei primi numeri del giornale "Lotta continua", e Grazia Cherchi insieme con altri giovani piacentini. Sin dall’inizio potè contare sul sostegno di Fortini e ben presto sul contributo fattivo di Goffredo Fofi. Ad essi si aggiunsero - Cases, Solmi, Timpanaro, Sergio Bologna, Edoarda Masi, Ciafaloni, Fachinelli, Jervis, Carlo Donolo, Baranelli, Beccalli, Salvati, Rieser, Stame ecc. (Alfonso Berardinelli, Marcello Flores, Franco Moretti entrarono nella rivista negli anni ’70).

QP nasce nel 1962, in pieno miracolo economico. Sul suo indirizzo politico iniziale influirono le idee che in quel periodo si andavano dibattendo in piccoli gruppi marxisti di tendenza operaista: i «Quaderni rossi» di Raniero Panzieri, «Classe operaia» di Mario Tronti e Alberto Asor Rosa. I primi due fascicoli, ciclostilati, uscirono nel marzo e nell’aprile 1962: avevano rispettivamente 16 e 36 pagine, tiravano circa 250 copie e costavano 100 lire. Nei primi tre anni, benché la diffusione fosse fatta in prima persona dai redattori e da pochi amici, la rivista registrò una crescita costante: crebbe il numero di pagine, la tiratura e le vendite aumentarono progressivamente da 1.000 a 2.500 copie. Con il numero 25 la diffusione aveva raggiunto le 3.000 copie. Il numero 28 (settembre 1966) registrava l’ingresso nel comitato direttivo di Goffredo Fofi, da tempo assiduo collaboratore della rivista. Il numero 31 (luglio 1967), quasi interamente dedicato a Imperialismo e rivoluzione in America latina e redatto in collaborazione con i «Quaderni rossi» e «Classe e stato», contribuì alla ulteriore diffusione della rivista fra i militanti del nascente movimento studentesco. Il numero 33, che conteneva fra l’altro Contro l’Università di Guido Viale, esaurì in pochi giorni le 8.000 copie di tiratura. I numeri successivi, e tutti quelli usciti nel 1969-70, ebbero una tiratura di 13.000 e una circolazione reale di oltre 10.000 copie

La rivista offriva soprattutto materiali e analisi sulle lotte operaie e studentesche in Europa e in Italia, talora dissonanti e spesso critiche nei confronti della tendenza del movimento a frazionarsi e rinchiudersi in gruppi ideologici (basti ricordare, sul numero 34, Il dissenso e l’autorità di Fortini e, sul numero 38, Contro la falsa coscienza nel movimento studentesco di Ciafaloni e Dònolo). Il numero 43 (aprile 1971) formalizzò l’ingresso nel comitato direttivo di alcuni collaboratori tra cui Carlo Dònolo.

Nonostante un’inversione di tendenza nelle vendite – fra 8.000 e 9.000 copie fino a tutto il 1976, circa 5.000 nel 1980 - QP continuò ad essere per tutti gli anni Settanta un punto di riferimento per militanti e quadri della sinistra. Nel 1980, il numero 74 è aperto da un raro quanto rilevante editoriale del direttore Bellocchio (Riflessioni ad alta voce su terrorismo e potere) e termina la prima serie della rivista. Per dissensi sull’indirizzo politico e culturale erano frattanto usciti dal comitato direttivo la Masi e Ciafaloni; altri si dimisero nel 1980 ritenendo esaurito il ciclo vitale della rivista.

I CONTRIBUTI DI CARLO DONOLO

1967 n° 32, “Nota a: Jürgen Habermas, Conseguenze pratiche del progresso tecnico-scientifico”

1968 n° 33, “Il movimento studentesco d’opposizione nella Germania occidentale”

1968 n° 35, “La politica ridefinita. Note sul movimento studentesco”

1969 n° 38, “Contro la falsa coscienza del movimento studentesco”

Guida alla lettura

Questo articolo è un punto di riferimento storico per comprendere il Movimento studentesco. Fu scritto nel 1969 a fronte dei primi tentativi di far nascere dal Movimento “forme partito” di stampo maoista, ma prima della nascita, ben più importante e decisiva delle formazioni operaiste a Torino, Lotta continua e Potere operaio, alla fine dei quell’anno nel pieno della rivolta operaia di Mirafiori. Può sembrare quindi che l’analisi di Carlo sia prematura ed insufficiente a spiegare gli anni ’70 fino al delitto Moro, a causa del quale il Movimento fu definitivamente cancellato. Ma non è così. Molti paradigmi qui enunciati restano immediatamente applicabili alle vicende che seguirono, anche nel definire il modo politico dei rapporti tra studenti e operai.

Non è lecito parlare di rivoluzione come se fosse una metafora. Il socialismo in un solo paese è riuscito una volta, in Russia, durante una guerra, con un esercito già armato, contro una aristocrazia e un'alta burocrazia statale e industriale ben distinta dal popolo. Ed è fallito.

Fare la rivoluzione in Italia non significa farla solo in Italia; significa farla in Europa, in Russia e in America e fare un qualcosa che non sappiamo ancora cos'è, sappiamo solo che di sicuro non sarà una ripetizione del '17. Né per le forme, né per i contenuti. Né, speriamo, per i risultati dato che in Italia una società industriale c'è già e non c'è bisogno di una rivoluzione per renderla possibile. Il prezzo dell'accumulazione primitiva lo abbiamo già pagato.

Non c'è dubbio che la nascita del movimento studentesco nel 1967-68 ha modificato profondamente la situazione politica in Italia. Più esattamente ha imposto la ridefinizione di molti problemi politici, ha posto con urgenza imprevista richieste di soluzioni di alcuni problemi sociali e istituzionali, ha introdotto il problema generale della crisi istituzionale, politica, dei valori socioculturali su cui si basa il sistema vigente come problema per la classe dominante e per quella politica.

Il movimento non poteva controllare le conseguenze del suo intervento e ha lasciato un certo margine al sistema e alla sinistra parlamentare nella funzionalizzazione tattica del movimento. Inoltre la contestazione studentesca ha indotto altri gruppi sociali a servirsi delle stesse forme di azione politica talvolta per dare maggior efficacia a rivendicazioni corporative, ma spesso di reale innovazione, come nel caso di tecnici e dei ricercatori o di radicalizzazione, come gli episodi di rivolta popolare nel Sud.

Le difficoltà incontrate dal movimento riguardano: il rapporto tra ruolo sociale e ruolo politico e i modi della politicizzazione. A livello di scuola e università non si è quasi mai passati dalla contestazione antiautoritaria alla politica rivoluzionaria, cioè costituzione di situazioni di doppio potere, uso della scuola come punto di contatto tra strati e gruppi sociali diversi, critica di contenuti culturali e scientifici, ecc. La tendenza a identificarsi con la classe operaia non ha prodotto contenuti specifici per tale rapporto.

La crisi del movimento nel ’69 non significa scomparsa o sconfitta, ma deve essere vista anche come il prodotto di errori nella concezione del lavoro politico proposta dalle varie dirigenze. L'indottrinamento, l'agitazione in forme rituali, la costituzione di un apparato e la figura del rivoluzionario di professione non sono più all'altezza dei tempi, cioè delle contraddizioni e dei problemi, da cui un movimento può ripartire in Occidente. Da notare che sono problemi piuttosto nuovi per un movimento rivoluzionario: certo c'erano anche quando si teorizzava l'intellettuale transfuga della propria classe, e tuttavia, allora lo faceva per entrare nel partito, ma ora è un intero gruppo sociale che diventa tendenzialmente transfuga e allora il problema dell'identificazione pone il rischio che s'identifichi con sé stesso, con il proprio ruolo rivoluzionario, che diventa una falsa coscienza. Non c'è metodo corretto per uscirne se non un aumento della capacità di lavoro politico, di analisi, riflessione, autoriflessione, che comporti sempre un aumento della capacità di tollerare l'ambivalenza, che significa sapere agire anche in una situazione problematica e non solo in quella in cui il mondo è diviso solo in due parti.

Questo, per dire, in breve, una cosa che tutti dovrebbero sapere, ma che non tutti sanno: che Lenin è morto ed è morto anche Stalin. Non esiste oggi alcuna analisi del mondo capitalistico, dei paesi socialisti, dell'imperialismo, paragonabile a quella di cui disponevano i bolscevichi. Forse oggi vediamo meglio i limiti della teoria di allora per l'universo di allora; ma di sicuro vediamo i limiti della teoria di allora per l'universo di oggi. Non si può da un canto ammettere la caduta di tutte o quasi le leggi che dovevano portare al crollo oggettivo del capitalismo e continuare a comportarsi come fossero vere; né si può agire come se fosse ancora valida la identificazione della classe operaia come unica classe rivoluzionaria.

La ripresa delle lotte studentesche e la loro funzionalità anche alle lotte operaie non può venire che da una ripresa delle lotte in proprio e con l'incontro tra studenti e operai come, diciamo così, tra lavoratori e lavoratori e non come tra politici e lavoratori. Facendo le lotte non si fa necessariamente la rivoluzione, ma si comincia a capire come fare a farla, si comincia a fare quella teoria di cui si manca. Facendo le lotte e studiando.

1970 n° 41, “Progresso tecnico-scientifico e lotta di classe”

1970 n° 42, “Le ‘vestali’ e la politica”

1972 n° 47, “Sviluppo ineguale e disgregazione sociale. Note per l’analisi delle classi nel Meridione”

1975 n° 55, “Crisi organica e questione meridionale”

1975 n° 57, “Lotte sociali per l’occupazione nel mezzogiorno”

1975 n° 60-61, “Oltre il ’68. La società italiana fra mutamento e transizione”

1978 n° 67-68, “Le forme della politica nella crisi sociale”

CARLO DONOLO: Parole chiave

Parole-chiave. Rivista semestrale, affronta tematiche che interessano trasversalmente i vari campi delle scienze umane (storia, politica, sociologia, filosofia, antropologia, economia, diritto, scienze religiose, geografia umana). La Parola prescelta funge da catalizzatore di approcci diversi, sia dal punto di vista disciplinare che metodologico, nelle rubriche: Interpretazioni, Storie e luoghi, Modelli.

Erede della rivista “Problemi del Socialismo”, fondata da Lelio Basso nel 1958, ha inaugurato, nel 1994, la nuova serie monografica con la direzione di Claudio Pavone (cui è seguita, nel 2013, Mariuccia Salvati). La nuova serie (2019) è in continuità con le precedenti.

"Problemi del socialismo" è una rivista fondata da Lelio Basso nel 1958; da allora si sono susseguite sei serie, con tre interruzioni: nel 1964, 1975, 1992. Nasce con il programma di affrontare i grandi nodi teorici propri della tradizione culturale della sinistra; quindi non una rivista di immediato intervento sui problemi del presente, né un organo di parte, ma uno strumento di riflessione e dibattito su tematiche di vasto respiro. La conclusione della prima serie è da ricondurre all'uscita di Lelio Basso dal Psi. La serie si chiude per le dimissioni del comitato di redazione e di uno dei condirettori e coincide con l'uscita di Lelio Basso dal Psiup. Il 1992, anno della morte di Franco Zannino, vede l'interruzione delle pubblicazioni, che riprendono l'anno seguente, quando il titolo della rivista diventa "Parolechiave".

I CONTRIBUTI DI CARLO DONOLO

2017 n° 57 - Umanità - "Congedarsi da una grande trasformazione: da Solaris a Blade Runner e ritorno"

Guida alla lettura

Scritto a fine 2014 e pubblicato postumo, questo saggio è una riflessione magistrale, talvolta geniale, sulla globalizzazione e sulle trasformazioni umane e sociali che essa sta comportando. Non mancano considerazioni acute sulla condizione umana e spunti stimolanti relativi alla letteratura e soprattutto al cinema contemporaneo. Lucidamente Carlo espone quello che secondo lui è l'effetto della consapevolezza ecologica, nella quale compare il concetto di ecosistema naturale come chiave di condizionamento delle generazioni future. E conclude con la sua tipica e naturale nota di ottimismo sulla sorte dell'uomo.

Sappiamo che il mondo globale è una totalità, che possiamo esperire solo per frammenti e per lo più localmente. In questo scarto nasce il disagio del globale e la sensazione di trovarsi su un margine incontrollabile. Il globale ci si presenta anche con questa facies tragica, carico di dilemmi, di scelte che incombono, di costrizioni e imperativi, di fatalità appunto. Tanto che perfino i rischi naturali ormai sono un prodotto umano. Tutto sembra troppo, e troppo indomabile. Troppo forte la sua sopraffazione.

La globalizzazione, nelle sue espressioni più tipiche e non derivate solo dall’esperienza della prima modernità, ripropone il tema dello stato di natura. Sappiamo che il globale è natura artificiale, realtà aumentata dalla comunicazione ipertrofica per il primato di leggi di natura sistemiche. Lo stato di natura si ha quando un sistema è tanto autoregolato da sottrarsi alla volizione e perfino alla coscienza umana. O quando le passioni diventano interessi, perseguiti strategicamente se pure ciecamente. Nello stato di natura i singoli perseguono la propria sopravvivenza ed autoaffermazione a scapito di tutto il resto (rapina della natura, sfruttamento e immiserimento dell’uomo). In simile situazione si dovrebbe riprendere la via di un neo-costituzionalismo su scala globale per uscire dallo stato di natura e far rientrare la globalizzazione nei fenomeni in senso proprio politicamente governati. Proprio il trattamento di grandi questioni, clima, energia, sussistenza, è l’arena per tale processo.

Si tratta di una giungla d’asfalto, in proporzione al livello di sviluppo delle forze produttive, intensificata nel cuore dei paesi civili (un po’ come descritta tra manierismi e ghigno sardonico nei film di Tarantino), non solo per gli infiniti conflitti “regionali”, non solo per la rapina di ogni utile risorsa, suolo terrestre e spazio cosmico compreso, non solo per le infinite forme della follia umana, molte delle quali ormai anche liberalizzate, in quanto anch’esse inserite nel meccanismo di mercato (prostituzione, droga, schiavismo), ma per la diffusa sensazione che tale stato goda di una paradossale legittimazione. O perché inteso come un processo di accumulazione, una specie di prezzo da pagare non al progresso, ma alla crescita. O perché inteso come condizione umana inesorabile, in cui il paradiso in terra può essere ottenuto solo tramite nuovi inferni. Il globale di fatto è caratterizzato da vaste aree dominate dalle regole dello stato di natura, dietro la copertura molto retorica o del pensiero unico neolib, o degli imperativi geopolitici, o di fanatismi fondamentalistici, malamente e debolmente e solo puntualmente civilizzati da poche, sparute e facilmente aggirabili istituzioni globali.

Meno che mai oggi la storia è maestra di vita, nel senso che dal passato non possiamo ricavare insegnamenti per un futuro così eccentricamente diverso, per scale e livelli, dal passato anche recente della modernità. Uno degli aspetti più inquietanti della grande trasformazione è quello che riguarda il mutamento della natura umana. Ma il decentramento giù produce effetti, se si pensa agli sviluppi del discorso sui diritti degli animali e a tanta deep ecology, e in generale è chiaro che la ricerca di un migliore equilibrio tra interessi umani e interessi dell’ecosistema (che alla fine dovrebbero coincidere con i nostri) porta anche a una parziale relativizzazione del punto di vista esclusivamente umano sulle cose del mondo. Il compito è diventare capaci di globale e quindi di futuro: del resto un’umanità unificata negli interessi strategici di sopravvivenza e liberazione sarà diversa per tanti aspetti per noi ora ignoti da quella che è stata finora.

Del globale conserviamo mentalmente un’immagine vaga, vasta e varia. Solo occasionalmente evochiamo una totalità, che viviamo con ansia e paura. Percepiamo le periferie, le carestie, i campi profughi, gli ospedali dei virus, il disboscamento amazzonico, le enormi nuvole di smog e fumo sulle città cinesi, ma anche – non è sentimentalismo ma il primo insorgere di un barlume di coscienza nel nostro rapporto con l’ecosistema – i cumuli di pinne di pescecane nei mercati giapponesi, le carcasse degli elefanti vittima dei bracconieri, i ghiacciai groenlandesi che si sciolgono, l’elevata concentrazione di veleni nelle specie apicali e negli oceani o le isole di rifiuti grandi kmq.

La fantascienza, utopica o distopica, ha spesso elaborato immagini di un nuovo mondo, splendido o più spesso orribile come quello di Huxley come reazione ai

totalitarismi emergenti. L’uomo è teso tra queste polarità, come se il futuro avesse un cuore antico (Carlo Levi), e che in questa continuità psichica e affettiva consistesse la garanzia contro la possibile dispersione dell’io nei meandri di una tecnologia onnipotente. Tale passato che non deve passare se vogliamo restare umani è quello di Solaris. Ciò che c’è di valido nel passato deve inverarsi nel futuro, è il sogno di una cosa. Garante di questa possibilità è il carattere morale del soggetto, che tiene insieme le differenze e sa distinguere sogni da incubi.

Un’altra e molto diversa icona è quella offerta da Blade Runner. La metropoli ipertecnologica è fatta di slum, rovine, un girone infernale abitato da caricature mostruose dell’umanità nel quale si svolge il confronto tra umani e androidi. Gli umani si sono costruiti un mondo hobbesiano e ci vivono malamente soffrendo di tutte le passioni più tristi. I non umani, invece, tendono a sviluppare forme di empatia e simpatia, vogliono essere come umani, e dell’umano conservano proprio gli affetti e le passioni erotiche. La morte comunque incombe, prima ancora che umani e non-umani possano riconoscere la comune fratellanza.

Una difficoltà specifica ma di grande impatto nasce dal fatto che la globalizzazione emerge come processo inarrestabile proprio al momento del venir meno degli effetti emancipativi di una prima e anche seconda fase della modernità. E questo dato ben si riassume nell’esaurimento del movimento operaio occidentale e non solo. E con ciò l’idea di progresso, quella di giustizia sociale, e soprattutto il poter contare su un riconosciuto meccanismo sociale produttivo di soggettività spinte ad emanciparsi. Se a livello globale possa riprodursi una forza analoga finora non lo sappiamo, ma appare ragionevole dubitarne.

CARLO DONOLO SULLA DEMOCRAZIA E SULLA SOSTENIBILITà

2001, Del buon uso dell’antipolitica: i confini mobili del politico nel regime democratico - Meridiana

2008, La democrazia messa a nudo - Lo straniero, maggio 2008

2010, Prove e dilemmi della sostenibilità democratica - Parole chiave, Luglio 2010

2014, L'impossibilità di una democrazia liberale

2014, Salvare la democrazia dai suoi limiti - Gli asini rivista, 2014

2016, Ingovernabilità - Parole chiave n°56

Guida alla lettura

Il primo studio del quale rinviamo alla lettura è del 2000 e tratta della sfida dell’antipolitica alla democrazia, che Carlo considera un effetto interno al sistema democratico. A quell’epoca le dinamiche dell’antipolitica, erano ancora effettivamente indirizzate a sanare i ritardi e le aporie della democrazia, si vedano i movimenti no global e Genova 2001, pagina significativa o forse ultima istanza dell’antiberlusconismo italiano.

Ci sono molti studi settoriali sull’estremismo, sul tribalismo, sulla rivolta localistica, sul populismo nelle sue forme virulente, ma in genere tutto ciò viene considerato una sfida contingente, anche se ricorrente, puntuale non generale, verso le quali gli istituti della democrazia rappresentativa sono in grado di opporre adeguata resistenza. In ogni caso si considerano i fenomeni antipolitici una sfida per la democrazia, come effettivamente sono, ma li si ritiene provenire dal di fuori, non dall’interno stesso del processo democratico.

L’ antipolitica è l’insieme delle idee, delle azioni, dei progetti rivolti contro le forme istituite della democrazia parlamentare rappresentativa, centrata su partiti di massa e sulla politica degli interessi. Si va dalla critica ricostruttiva alla negazione più radicale, dall’alternativismo più o meno sperimentale e dal populismo fino al pensiero unico di vario tipo e al privatismo antipolitico. Le aporie, le promesse mancate, della democrazia alimentano necessariamente forme di antipolitica. L’antipolitica è anche risposta alle scorciatoie e ai fallimenti della politica: decisionismi, pensiero unico, subalternità all’economico e agli interessi forti. Alcune di queste forme aporetiche sono esse stesse antipolitiche. L’antipolitica trova alimento negli errori e nelle incapacità della politica istituita. Le sue radici però sono sociali e culturali almeno a causa delle incertezze di una politica che non socializza e non fornisce punti di riferimento per l’etica pubblica.

Le democrazie di massa occidentali sono entrate da tempo in una fase di perdita del centro. Le procedure della rappresentanza sono scadute a rito, l’astensionismo sale, molte decisioni importanti sono prese fuori dal circuito della rappresentanza, formule neocorporative puntellano precariamente, perché senza trasparenza e chiara legittimità, la presa di decisione bloccata. I grandi partiti di massa si trasformano in altro: coalizioni occasionali riunificate dal collante massmediatico, la leadership è selezionata in modo poco plausibile, gli idola fori predominano, la credibilità cade.

Forme di antipolitica hanno accompagnato come un basso continuo lo sviluppo della democrazia occidentale. L’antipolitica sta sulle arene della politica corrente, interagisce con essa, ma cerca di sfiduciarla, se non di aggredirla, mostrando che ci sono alternative preferibili alla democrazia. Naturalmente quando l’antipolitico si consolida in movimenti e in organizzazioni finisce per rifluire sul terreno della negoziazione e rientra paradossalmente nel gioco che voleva scassare. In questo senso l’antipolitica dai margini cerca di colpire al cuore. In verità le forme più pesanti di antipolitica vengono generate nel centro della società di massa.

Ci sono forme di estremismo antipolitico e antidemocratico. Si tratta di estremismi di destra o di sinistra, minimi nelle arene politiche, ma socialmente radicati e che crescono sulle ceneri di qualche trasformazione critica (reazioni abnormi all’immigrazione, riunificazione tedesca, pretese identitarie territorializzate…). Non godono più come in passato di un’autorevole copertura culturale. Tuttavia non va taciuto il fatto che esse facilmente si inseriscono, o vengono strumentalizzate, all’interno di lotte politiche su arene formalmente democratiche (fenomeni tipo Haider, oggi si direbbe Salvini) e che comunque alimentano movimenti di opinione meno virulenti ma più diffusi (xenofobie, omofobie, politiche identitarie territoriali, separatismi, rivolte fiscali…).

Oggi la principale minaccia antipolitica proviene dall’alleanza tra tecnica ed economia nei processi globali quando essi si propongono come poteri alternativi e risolutivi rispetto a quelli democratici. Deficit democratici non a caso sono riscontrabili sia nelle costruzioni sovranazionali tipo UE sia nella governance dei processi globali. Le promesse mancate si cumulano con gli evidenti deficit di governo, nell’offerta di beni essenziali come la certezza del diritto, la giustizia sociale, la sicurezza e l’attendibilità degli scambi sociali. A fronte di queste delusioni e carenze la domanda sociale si rivolge ad altre fonti e ad altri poteri per risposte, conforti, illusioni, conferme. L’insieme di questi movimenti depotenzia la politica nelle sue capacità di governo e nella sua credibilità. La spirale si autoalimenta. Viene effettuato anche un continuo confronto tra le performance degli istituti democratici rispetto a quelli di altri ambiti sociali, in particolare la politica sembra claudicante e anche nelle forme obsoleta rispetto al glamour della tecnica e del denaro.

I motivi antipolitici si situano sulla soglia della politica istituita: ne tentano una rigenerazione dal basso (democratizzazione, importanza della partecipazione ed anche dell’azione diretta e di quella volontaria), e la insidiano sul suo terreno. A prendere decisioni che inverino i principi costituenti. Per questo molti temi proposti da movimenti collettivi possono effettivamente essere tradotti in riforme, anche se questo può apparire controintuitivo ai militanti e al senso comune movimentistico. (2000)

Il populismo è la democrazia senza la costituzione. Senza diritti, regole, contrappesi e poteri divisi. Soggetti sociali, che accettano e apprezzano la propria minorità, delegano in bianco a fare le cose un decisore che renda loro giustizia. È una drastica semplificazione dei processi istituzionali e rappresentativi, una versione caricaturale della democrazia: domina il mucchio, il numero, la maggioranza. Non è la prima volta che succede, anzi nella storia della democrazia questa versione dimidiata e tendenzialmente autoritaria è ricorrente nelle fasi di crisi e di disorientamento.

La democrazia populista è diretta, non intermediata. Ciò rivela fino a che punto sia venuta meno – perfino a sinistra – il ruolo interpretativo dei dirigenti e dei quadri: il loro politichese non parla che un linguaggio ipocrita, non credibile e non creduto. Giustamente deriso dal popolo aristofanesco che agisce in proprio o in sintonia simbolica con carismi più o meno incredibili, maschere di una commedia all’italiana. Questo popolo in presa diretta va preso molto sul serio, e sebbene sia ben possibile farne la critica, la caricatura e la decostruzione, resta un dato reale ineludible.

Si dice che nella prima repubblica le classi dirigenti politiche, nei partiti di massa hanno educato o domato il gregge indocile, ignorante, anarcoide, qualunquista delle masse popolari di allora. Impedendo derive pericolose e trattenendolo sempre sul terreno della democrazia costituzionale. C’è del vero, e si tratta di una prestazione di gran conto e che spiega anche i risultati di modernità allora acquisiti. Tuttavia non erano masse sdoganate, ovvero effettivamente emancipate da tutele paternalistiche. Solo dopo il ’68 si è cominciato a intendere cosa potrebbe essere la cittadinanza democratica.

Nei sistemi della democrazia reale gli spiriti animali crescono in proporzione alla carenza di agenzie di socializzazione e responsabilizzazione. Essi risultano perciò molto aggressivi, e una misura di tale aggressività irresponsabile si ha nell’ipertrofico consumo di territorio, di ambiente, nell’impulso ad appropriare privatamente tutto quanto è stato bene comune. Lo stesso aumento delle disuguaglianze, implicito nel meccanismo competitivo scatenato, fa crescere l’invidia e la necessità dell’imitazione, le frustrazioni e la rabbia per ogni sentita deprivazione.

Si diceva una volta: istituzioni deboli, partiti forti; quindi i partiti supplivano. Venuta meno la supplenza, la formula è diventata: istituzioni e partiti deboli, quindi poca mediazione e interpretazione, poco e niente progetto. La fragilità del neoriformismo italiano ha qui la sua radice. Come risultato, pochi beni comuni e poco futuro: il tutto è un gioco a somma zero tra ricchezza privata e povertà pubbliche

Il popolo nudo e crudo, senza mediazioni né istituti intermedi, è l’emblema della crisi cognitiva di lunga durata del nostro paese, derivante certo dalla formula fatale iniziale: istituzioni deboli e partiti forti: esaurita la sua spinta propulsiva – già arrivata al limite tra ‘68 e mani pulite – essa ha generato mostri. La sinistra con il suo imperante politicismo ed economicismo non ci ha capito niente. Il crash è avvenuto con il ricorso a modernismi di facciata tra veltronismo e berlusconismo, tra precarie chimere liblab e robuste transazioni sul terreno degli interessi capaci di farsi forti senza una propria cultura delle regole.

Se il popolo è nudo lo è perché lo sono anche i poteri e la politica. Sarebbe compito delle istituzioni offrigli l’opportunità di giochi più intelligenti, ma questo è diventato molto difficile da quando la classe politica, specialmente a livello nazionale, si è adattata ad essere il riflesso passivo dell’esistente, rafforzandolo proprio nelle sue pieghe e impulsi più oscuri. Mai che nel discorso politico abbiano avuto qualche peso significativo e non retorico la sostenibilità ambientale, la coesione sociale e territoriale, le questioni ormai gravi di giustizia sociale, le grandi questioni nazionali che solo se affrontate possono in parallelo farci superare la crisi cognitiva dominante che insidia la democrazia. E la democrazia è apprendimento o decade a rituale irrilevante. (2008)

Il primo del 2014 è il saggio più completo e convincente di Carlo sull'insufficienza della democrazia rappresentativa rispetto alla necessità dello sviluppo sostenibile, e non solo per il conflitto tra visioni a breve termine necessitati dai sistemi elettorali democratici e le visioni a lungo termine necessari alla sostenibilità.

Finora il futuro della democrazia e quello della sostenibilità hanno marciato per lo più separati, forse non del tutto nei fatti, ma certo nelle riflessioni pubbliche ed anche nelle analisi scientifiche. Si dà per scontato che la democrazia sia capace di trattare questioni di sostenibilità, e che la sostenibilità trovi il suo ambiente favorevole proprio in contesti democratici. Ci deve essere del vero, ma le cose non sono così semplici. Ci poniamo specialmente il problema di come le democrazia radicate a scala nazionale si comportano a fronte della crisi ambientale e dei dilemmi della sostenibilità. La sostenibilità diventa il test decisivo della capacità di governo democratico dei processi. La democrazia come regime politico ha mutuato dall'economia, da cui sostanzialmente dipende, i tempi brevi della valorizzazione. In economia il tasso di sconto sul futuro è molto alto, ovvero gli interessi generati in futuro valgono molto meno di quelli prossimi. La politica è diventata subalterna al punto da accogliere lo stesso criterio. Ma la sostenibilità è questione appunto di assegnare agli stati futuri del mondo valori alti e non bassi. Nelle costituzioni tutto ciò viene detto. Le pratiche democratiche non seguono. La sostenibilità non è il tema tra gli altri, che si aggiunge alla lista degli interessi da servire, ma è il tema che definisce gli altri. Nel contesto del climate change questo sta diventando una verità insieme drammatica e lapalissiana.

I beni comuni globali poi come res nullius sono stati assoggettati a una persecuzione feroce (emblematico il caso dei cetacei, ma oggi ancor più il caso delle foreste pluviali o delle zone umide). Si pone allora una questione impolitica: come devono essere rappresentati questi beni in un processo rappresentativo? Qui la democrazia attuale mostra tutti i suoi limiti. I beni comuni sono presenti nel processo rappresentativo tramite le menti umane che li collocano nel frame dei loro interessi ed identità. La politica lavora su questi ultimi e intravvede i beni comuni solo occasionalmente: se c'è tempo e denaro avanzato, se pensare ai beni comuni non danneggia interessi o identità. Ma nulla può frenare il corso aggressivo della mercificazione, appropriazione e monetarizzazione. Tanto meno lo vogliono in fondo i governi democratici che devono far quadrare i bilanci. E tuttavia, la questione è posta. Si deve trovare una modalità non riduttiva di rappresentazione - rappresentanza dei beni comuni, della questione ambientale e della sostenibilità nei parlamenti democratici.

Non solo questi universi di beni comuni non sono attualmente rappresentati – se non blandamente e compatibilmente con molte altre cose meno importanti ma più urgenti – ma si consideri che, come è noto, la democrazia fa fatica a rappresentare le future generazioni. Questo tema è fondante per la nozione di sostenibilità, ma è stato anche ben approfondito in filosofia morale, diritto costituzionale e teoria sociale. Solo la sostenibilità a partire da oggi può garantire questo contesto decisionale aperto. Altrimenti quando diciamo che quegli interessi non sono conoscibili e quindi non rappresentabili nel processo democratico dobbiamo dire che non vogliamo garantire alle future generazioni neppure le misere chance che abbiamo avuto noi.

Inoltre il ciclo politico è condizionato da quello economico, e quindi per le riforme bisogna aspettare il momento fortunato, alquanto raro, di una felice congiunzione dei due cicli. Sembra però che in futuro ciò sia difficile da ripetere come nei 30 gloriosi. Si potrebbe rovesciare allora la saggezza corrente ed assumere invece le situazioni di crisi come opportunità di innovazione: qualche paese lo fa, magari la Cina stessa. La politica dovrebbe cominciare a sospettare che il vecchio adagio va rovesciato: non “con la crescita del PIL ci saranno le risorse per sistemare tutti i guai”, ma viceversa che “se non inizi a sistemare ora i guai non potrai avere più nessuna crescita del PIL”.

La green economy è una modalità di fare business con la sostenibilità e precisamente con l'offerta di soluzioni che: riducono gli impatti, il consumo di materie prime ed energia, riducono i costi di trasporto, l'ingombro degli imballaggi, con tecnologie e processi che permettano se non di chiudere i cerchi almeno di abbattere di un ordine di grandezza le quantità degli inquinanti e degli impatti aggregati. Questa è una via maestra – nel contesto di economie avanzate e di democrazie pluraliste e dovrebbe funzionare. Una parte del made in Italy e delle distrettualità può ben riciclarsi su questo terreno e in parte lo sta facendo, malgrado o grazie alla crisi. (2010)

Sappiamo che storicamente il regime democratico convive con il sistema capitalistico, nel senso che solo in economie capitalistiche troviamo democrazie, cioè sistemi cui sia lecito assegnare questo termine in misura almeno ragionevole. Esiste però una relazione asimmetrica tra i due termini: la democrazia, rappresentativa o parlamentare, richiede il capitalismo, mentre il contrario è vero solo occasionalmente. Esso prospera anche in regimi autoritari o dittatoriali, ma per società divenute complesse un po' di democrazia rappresentativa sembra necessaria, perché un regime solo e tutto del capitale o solo tecnocratico o solo autoritario è troppo rigido e finisce per produrre ingovernabilità, come mostra il crollo dei regimi del cosiddetto comunismo reale ma non la Cina.

La convivenza di democrazia e capitalismo non è mai stata pacifica, trattandosi di paradigmi che seguono logiche diverse ed anche opposte. Chiamiamo abitualmente democrazia liberale un regime democratico nel capitalismo. Si sono sempre contrapposte, già nell'800, due tesi: la componente liberale consiste sia nella convivenza con il capitalismo sia nello stato di diritto. Nei casi migliori si immagina una felice combinazione dei tre fattori socioistituzionali in gioco. L'altra tesi invece da più peso, coerentemente con il dettato delle costituzioni più recenti, al fattore democratico e quindi in pratica ipotizza che lo stato liberale, senza danno per il capitalismo, lo possa salvare dai suoi eccessi, crescere fino a diventare stato sociale, come stato cioè in grado di garantire pari opportunità ed espansione delle capacità e delle libertà.

Le pratiche del mercato capitalistico implicano la riduzione tendenziale della funzione pubblica. Beni pubblici transitano dalla sfera pubblica a quella mercantile. Sono, beni pubblici, beni comuni o beni prodotti deliberatamente da organismi pubblici e pubblicamente finanziati, istruzione, ricerca, sanità, housing, trasporti, ambiente..., o beni materiali o virtuali quali i beni culturali, la conoscenza, la coscienza e simili. Questi beni in comune vengono curati più che direttamente prodotti, dato il loro carattere intrinsecamente sociale e storico. Anch'essi però esigono investimenti pubblici e organizzazione. La riduzione della funzione pubblica consiste nella riduzione della qualità e del tipo di beni che devono essere forniti fuori mercato. Si noti che in molti casi, e in tutti i principali, si tratta di beni esigibili come diritti anche fondamentali. Quindi azionabili giuridicamente nel quadro dello stato di diritto liberale e sociale.

Ora si tratta di vedere fino a che punto sia possibile destrutturare la funzione pubblica e quindi tagliare beni essenziali per lo sviluppo, per capacitazione, per stati di benessere esteso, senza danneggiare la stessa democrazia.

I livelli di diseguaglianza sempre molto alti e attenuati solo nel trentennio postbellico per l'elevamento generale dei redditi e dei livelli di vita sono un forte limite per processi democratici non meramente rituali e strumentali.

Ridurre la funzione pubblica significa ridimensionare la democrazia. Questo alla fine il sogno non tanto segreto dell’ideologia neolib. Essa rende evidente l’ossimoro di una democrazia liberale che fallisce nel tentativo di trovare un equilibrio tra democrazia e capitalismo. La democrazia liberale diventa impossibile e alla fine risulta indifferente o inutile per il capitalismo.

In sintesi la democrazia liberale si è dissolta nelle entropie della globalizzazione e della mercificazione globale. Occorrerebbe trovarne un'altra. Per le ragioni dette oggi la democrazia non è più liberale, e d'altra parte essa non appare all'altezza delle sfide del globale e del tipo di capitalismo con cui dovrebbe convivere. Sembra che con il passaggio all'economia globale e al primato della finanza la democrazia sia diventata superflua. Ci sono dati intrinseci – la nuova scala dei problemi, l'assenza di una polity planetaria o anche solo di una opinione planetaria, il carattere prevalentemente tecnocratico e lobbistico dei poteri attualmente insediati nei luoghi della governance globale. Non c'è da rallegrarsene, perché non è facile immaginare un diverso assetto dei rapporti tra politica ed economia. Uno Smith, uno Stuart Mill, un Keynes, i più grandi liberali di ogni tempo, si troverebbero a disagio a constatare come l'economia si sia mangiata prima la società e poi la politica con l’eccezione di brevi periodi, il New Deal o i trenta gloriosi.

Solo finché c'è una funzione pubblica degna di questo nome si può anche dire che la coesistenza tra democrazia è sopportabile, o meglio che capitalismo e democrazia si scambiano qualcosa di pregio: potenziali di futuro.

Con la crisi della funzione pubblica va in crisi non solo il rapporto di coabitazione tra democrazia e capitalismo, ma anche la democrazia stessa. Che cede le armi ad altri poteri perfino dentro il recinto delle sue competenze. La ricostruzione su basi razionali di una funzione pubblica è quindi al centro di ogni disegno di rilancio del processo democratico. (2014_1)

Il secondo saggio dello stesso anno individua senza eccezioni il capitalismo globalizzato come limite alla democrazia e come agente esplicito del suo declino. Proiettata sull'esperienza dell'Italia postfascista la tesi è convincente. Si apre però il fronte dell'esperienza europea letta come fase della globalizzazione e dell'espropriazione dei diritti e dei processi realmente democratici del paese. Carlo qui si rende conto del rischio connesso ad una semplificazione eccessiva del rapporto tra la democrazia e le istanze comunitarie ed indica la via d'uscita nella capacitazione e nella cultura insufficienti e prive di motivazioni inclusive ed unitarie degli europei.

Sembra che il modello occidentale democratico si affermi nel mondo come vincente, perché soddisfa bisogni in qualche modo antropologici di libertà, di desiderio, di benessere e di autocontrollo sulle proprie vite. Gli altri regimi politici non permettono questo e sembrano sempre più improbabili. Il crollo sovietico ha confermato ancora di più questo discorso.

La democrazia funziona come democrazia costituzionale, grazie a un patto costitutivo in cui viene sancito che il popolo detiene il potere ma lo esercita nelle forme previste dalla legge e quindi entro i limiti stabiliti dalla costituzione stessa. Ovviamente la democrazia non si esaurisce nella sua costituzione formale. La democrazia è un processo sociale, quindi presuppone la possibilità che si formi una società civile, quindi una pubblica opinione, mezzi di comunicazione di massa, associazionismi, una forma anche di controllo sociale sul potere politico, non soltanto mediato dalle procedure della rappresentanza (partito, elezione, parlamento), ma anche nelle forme quotidiane di controllo su quello che la politica e l’amministrazione fanno.

I tempi veramente felici per il regime democratico, guardando retrospettivamente ai paesi occidentali, sono stati limitati nel tempo. In particolare l’Italia ha vissuto, tra il secondo dopoguerra e l’inizio degli anni ottanta, la fase di complessivo consolidamento ed espansione della democrazia, diventata senso comune di massa, pur tra tanti rischi autoritari.

Qual è però il rapporto che si stabilisce tra regime democratico e sistema economico? Sostanzialmente a queste domande si può rispondere con una formula: la democrazia storica ha bisogno del capitalismo mentre il capitalismo come lo conosciamo non ha bisogno della democrazia.

Una delle fonti cruciali della legittimazione democratica è quella per cui tutti i processi sociali ed economici in un regime democratico sono in un modo o nell’altro, magari indirettamente, sottoposti a un criterio democratico di valutazione. Questo era vero nelle democrazie giovani e liberali, mentre nelle democrazie mature e globalizzate si è accentuata la subordinazione all’economia. Quest’espropriazione dei contenuti decisionali, da parte dei poteri economici, avviene ovunque perché è tipico del mondo globale.

In Italia il processo è più esplicito poiché l’implosione dei grandi partiti di massa è avvenuta velocemente e in modo quasi totale, mentre altrove sono rimasti dei residuati dei grandi partiti storici. Tutto ciò è esemplare in Italia dove il centro destra sta implodendo, il Pd non si sa più bene cosa sia e i 5 stelle sono in continua evoluzione senza che se ne sappia la direzione. La democrazia ha presentato dei limiti proprio sul suo punto fondamentale, cioè la rappresentatività dei partiti e del parlamento, visto che queste strutture non hanno più avuto la capacità di rappresentare interessi e in parte anche identità.

La regola sembra, quindi, che la democrazia deperisca una volta che molte decisioni sono state portate a livello sovranazionale per effetto della subordinazione all’economia che si è globalizzata. È cosa diversa dalle argomentazioni anti-europeiste di tipo populistico, che spingono affinché si recuperi a livello nazionale il potere di decisione esautorato. Il ritorno a una dimensione puramente nazionale da un lato potrebbe essere illusorio e d’altra parte comporterebbe la rinascita di idiosincrasie nazionalistiche, e in certi paesi potrebbero essere anche scioviniste o con connotati xenofobi e razzisti. Il problema è che non esiste un’opinione pubblica europea ma solo tante opinioni pubbliche nazionali. Proprio Habermas, teorico dell’opinione pubblica, si è reso conto che l’Europa non ha un terreno di comunicazione condiviso. Ciò è dovuto un po’ alle differenze linguistiche, un po’ alle differenze culturali, un po’ ai residui di idiosincrasie nazionalistiche.

Le società democratiche hanno un regime politico definito, ma l’insieme della società non è molto democratica perché, ad esempio, la democrazia è poco compatibile con il tipo di diseguaglianza sociale che constatiamo oggi. Democrazia vuol dire “isonomia” (uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge), eppure oggi non siamo dominati da leggi ma da rapporti di forza spesso molto brutali che sono quelli imposti dal mercato. Nelle costituzioni, nel recente passato, si è provato ad aggiustare per far convivere il capitalismo e un sistema di welfare: questo tentativo, in cui era garantita una certa coesione, è stato chiamato modello sociale europeo.

In sostanza la democrazia rappresentativa o parlamentare non è più sufficiente e il processo democratico deve manifestarsi in nuove forme, che al momento si fanno valere solo ai margini ed occasionalmente: democrazia partecipata, deliberativa, come anche una progressiva democratizzazione. Solo pratiche democratiche diffuse e rese più quotidiane socializzano ai principi e alle regole della vita democratica, e permettono quel processo di capacitazione individuale e collettiva, che oggi è così carente e desertifica il regime democratico. (2014_2)

Di ingovernabilità si parla da qualche anno con soddisfazione di tutti: a sinistra qualche critico più ortodosso del capitalismo vi scorge il maturare delle insanabili contraddizioni di questa formazione sociale; al centro e al centro-destra vi si guarda con preoccupazione e con nostalgia per un mitico ordine spontaneo esistente nel passato. In ogni caso, è un tema che permette una straordinaria miscela di pessimismo da tramonto dell’Occidente e di ottimismo tecnocratico. Tutti gli osservatori della società contemporanea concordano sull’esistenza di una crisi di governabilità; tutti divergono sulle possibili terapie. Di queste però esiste ormai un intero arsenale (o dovremmo dire: museo). Ciascuna contiene qualche elemento di verità e di praticabilità, quasi tutte sono irrealistiche.

C’è chi punta alla fuoriuscita dal “sistema”, c’è chi punta a rivitalizzare vecchi meccanismi, c’è chi si limita a puntare i piedi e a difendere il minimo vitale di governabilità oggi. Se quasi tutte falliscono o non possono neppure essere messe in opera, non per questo i tentativi, gli errori e la crescente consapevolezza delle difficoltà restano senza conseguenze. Nel mentre si discute e si applica qualche terapia, la società muta velocemente per forza propria e sotto l’impatto dei mutamenti nel sistema mondiale dell’economia e della politica. Può anche succedere che se certi mutamenti vanno nel senso preconizzato da certe terapie, essi possano essere vantati come loro successo, anche se in realtà sono il risultato di causazioni molto più oscure e lontane. Alcuni dei mutamenti faranno sperare in una imminente fuoriuscita dal tunnel dell’ingovernabilità, altri inducono ad ipotizzare catastrofi ecologiche e antropologiche.

Non pochi sono indotti a ritenere che un mondo dominato da un’ingovernabilità endemica e tendente al disastro (in un futuro indeterminato) sia ancora il migliore di mondi possibili rispetto a una crisi acuta immediata e alla irrealtà dei mondi alternativi. Questo clima psicologico e intellettuale in cui si discute di ingovernabilità va ricordato all’inizio dell’esposizione, perché è un sintomo dell’entità della posta in gioco sia oggettivamente per il futuro delle società industrialmente avanzate, sia soggettivamente dal punto di vista delle strategie degli attori sociali in conflitto (sulle scene nazionali e su quella internazionale). Sapendo questo, cerchiamo in questo lavoro di considerare con più sobrietà il tema dell’ingovernabilità. (2016)

CARLO DONOLO SULLA TEMATICA DEI BENI COMUNI

2008, La “tragedia dei beni comuni”, Forum PA - 13 Maggio 2008

2011, L’economia del bene comune. Un modello economico dal futuro promettente - Riassunto in 17 punti

2012, I beni comuni, tra il sociale e il politico Gliasinirivista, 13 Maggio 2012

2017, Benessere individuale e felicità pubblica - Affari pubblici, Ed. Franco Angeli, 2017

2023, Sguardi sui mutamenti globali

Guida alla lettura

L’elaborazione scientifica in Italia del tema dei beni comuni è insufficiente, non si tratta di qualcosa che circola con facilità nel linguaggio pubblico. Eppure sappiamo bene che c’è una forte connessione tra la capacità di evitare che si arrivi alla tragedia dei beni comuni e la capacitazione generalizzata della società e dei suoi membri. Non avendo percepito questa rilevanza c’è ora una certa disponibilità sociale ad accettare la tragedia dei beni comuni come qualche cosa che fa parte del gioco. L’altra faccia della luna della tragedia dei beni comuni è, infatti, l’aumento della ricchezza privata. Sui beni ambientali il degrado è visibile quasi fisicamente, ma lo stesso vale anche per lo stato dei beni culturali e valoriali (virtuali). (2008)

La centralità dei beni comuni virtuali nei processi di Global change sembra fuori discussione. Beni comuni virtuali a contenuto e funzione cognitivi sono tutte le forme del sapere e del saper fare. Essi sono inevitabilmente e intrinsecamente non riducibili a un diritto privato di disposizione, per quanto complesse e intricate ne possano essere le concrete regolazioni. Nel pensiero dominante ogni bene che non sia privato non è un bene, perché non può tradursi in utilità monetarie o in reddito disponibile. È quello che comunemente chiamiamo consumismo che è la base del consenso delle masse al sistema, questo misto di capitalismo e democrazia che abbiamo. I beni comuni virtuali sono esposti alla tragedia dei beni comuni sia per ipersfruttamento senza risarcimento, oggi soprattutto via privatizzazione, sia alla tragedia degli anticommons, in quanto molti beni virtuali non sono adeguatamente valorizzati nei processi sociali.

Di fronte al global change siamo entrati in una fase di ricostruzione come quelle elaborata negli anni trenta, con il New Deal. Per farla occorre battere in breccia, sposando la causa dei beni comuni, le tentazioni tecnocratiche, populiste e lo stesso moderatismo senza contenuti e senza profili etici, che rappresenta oggi il senso comune di una classe dirigente radicata nel rent seeking e nel galleggiamento sui problemi.

Abbiamo dunque il seguente problema: i processi ipermoderni e globali sono intrisi di beni virtuali, cognitivi e normativi. Questi hanno natura intrinsecamente comune, ma nel contesto dato o si chiude il rubinetto che li alimenta (via spesa pubblica, fiscalità e beni pubblici) o si privatizza e mercifica o liberalizza l'accesso a beni comuni che sono produttivi di grandi rendite private, e nello stesso tempo vengono esposti ad una tragica e spesso rapida entropia (la tragedy of commons di Hardin in senso proprio). L'atrofia dei beni virtuali cognitivi si manifesta macroscopicamente nella svalorizzazione di ogni forma di lavoro cognitivo. Quella dei beni virtuali normativi si rivela in tutte le forme del disordine sociale e delle sregolazioni sostenute da politiche de-regolative.

Il mutamento globale è l'intreccio della globalizzazione economica e culturale con le fenomenologie della crisi ambientale. Il mondo globale, come specifico livello di realtà, è costruito da flussi di merci, capitali, informazioni, persone che avvengono globalmente e perciò stesso producono un mondo molto più interlacciato e interdipendente. La globalizzazione lavora a ridefinire anche i suoi sottosistemi, specie macroregionali, le priorità e le centralità geopolitiche, le egemonie culturali. Un aspetto decisivo della globalizzazione è certamente l'aumento esponenziale degli impatti dell'attività umana sugli ecosistemi e sulle risorse naturali. In alcuni casi si tratta di vera violenza fatta alla natura, e di rapina delle risorse locali. Le società locali non sono in grado di opporre una resistenza efficace a questi poteri dominanti. Gli istituti della governance globale hanno messo a punto iniziali strategie di mitigazione degli effetti più dannosi o rischiosi e strategie di adattamento ai nuovi dati climatici ed ambientali. Il global change pone al massimo grado l'urgenza di una governance globale di beni comuni, locali e globali.

Rispetto a una governance ipotetica originaria monolivello (una data comunità governa un dato bene localizzato) il multilivello accresce in modo incommensurabile la complessità dei processi, il fabbisogno di varietà istituzionale, il ruolo della conoscenza fondata, la disponibilità di professionalità, le forme di una possibile democrazia partecipata e così via. Si può dire che a questo punto tutto il sapere e tutta la normatività nelle sue forme differenziate e specializzate entrino in gioco. Non si può fare a meno di loro, perché si può parlare globalmente solo di ciò che si sa, di come lo si sa, e in base a quali espliciti criteri lo si valuta. Non si disputa quasi più sui dati di base che ormai sono benne accertati, ma sul chi, sul come, sulla distribuzione dei costi sui tempi, sugli oneri e i benefici ecc. Si tratta in sostanza di questioni di giustizia globale che vanno chiarite in termini generali in via preliminare e poi specificate nel corso dell'implementazione delle strategie.

Sostenibilità vuol dire per il genere umano che gli ecosistemi possono continuare a lungo termine a fornirci quei servizi che permettono la riproduzione della vita umana, anche per le future generazioni. Inoltre in condizioni tali che sia possibile anche pensare a migliorie delle condizioni di questa riproduzione, ma in ogni caso senza un sensibile regresso delle condizioni già acquisite finora e che plasmano le aspettative di futuro. La sostenibilità nell'insieme è un sistema di checks and balances in cui diverse e contrastanti istanze devono essere continuamente riequilibrate. I beni comuni virtuali cognitivi stanno al centro di questa analisi sia come forme di sapere che permettono di definire lo stato del mondo, anche in dettaglio; sia come sapere tecnico che può intervenire sui processi insostenibili. Il problema è come governare la transizione.

La sostenibilità non è soltanto consumatrice di beni virtuali. Essa li co-produce. E non solo perché riattiva tutto il circuito società-natura su basi più razionali oltre che più giuste, come già si può leggere nei primi accenni di mutamento nello stile di vita di minoranze attive. Ma anche perché pensare a soluzioni per rendere più sostenibili i processi stimola la creatività, l'innovazione, lo sviluppo di competenze e capacità inedite. La sostenibilità è una sfida planetaria a tutti i livelli e in tutte le dimensioni. Perciò è anche un grande motore di produzione di beni virtuali. La sostenibilità non sono vincoli, ma nuove opportunità ed anche nuovi campi egemonici per chi sa starci dentro. E quindi la sostenibilità è riproduzione allargata di beni comuni virtuali. (2011)

L’economia del bene comune costituisce un’alternativa economica completa al sistema attuale. I suoi tratti di fondo sono stati elaborati da Christian Felber in Neue Werte für die Wirtschaft (Deuticke 2008 – Nuovi valori per l’economia) e perfezionati all’interno di una rete di imprenditori, in costante crescita. L’obiettivo è sfuggire al famigerato dilemma “Chi è contro il capitalismo è a favore del comunismo”, indicando una strada concreta e percorribile per il futuro.

L’economia del bene comune si basa sugli stessi valori fondamentali che portano alla riuscita delle nostre relazioni interpersonali: formazione della fiducia, cooperazione, stima, democrazia, solidarietà. Il successo economico non è misurato secondo una dimensione monetaria, bensì con il bilancio del bene comune a livello delle imprese e a livello sistemico. Il bilancio del bene comune diventa il primo bilancio di tutte le imprese. Il capitale si trasforma da fine a mezzo. I profitti nel bilancio possono essere utilizzati per: investimenti con un plusvalore sociale ed ecologico, estinzione di mutui, accumulo in un fondo di riserva in misura limitata, ripartizione dei proventi ai dipendenti, in misura limitata, nonché mutui a tasso zero ad imprese partner. I profitti non possono essere utilizzati per: ripartizione dei proventi a persone che non lavorano nell’impresa, acquisizioni ostili di altre imprese, investimenti sui mercati finanziari o finanziamenti ai partiti.

Saranno necessarie qualità di leadership completamente diverse; tendenzialmente saranno richieste e prese ad esempio le persone più responsabili e più competenti dal punto di vista sociale, con capacità di condivisione dei sentimenti e di empatia, dotate di un modo di pensare e di un sentire sociale ed ecologico che vadano oltre l’interesse egoistico.

L’economia del bene comune non è né il migliore dei sistemi economici, né la fine della storia, ma soltanto un passo avanti dopo gli estremi del capitalismo e del comunismo. È un processo partecipativo, aperto ad ulteriori evoluzioni, alla ricerca di una sinergia con approcci affini come: l’economia solidale, l’économie sociale, il movimento dei beni di proprietà comuni o l’economia post-crescita. (Donolo 2011, dal tedesco)

Sul terreno dei beni comuni si può verificare un riduzionismo pericoloso e ingannevole che non fa maturare le alternative necessarie. Se c’è un tema sul quale occorre che i cittadini e i movimenti sviluppino chiare competenze e una visione strategica è proprio quello dei beni comuni. I beni comuni sono l’insieme dei beni che permettono la sussistenza dell’uomo in società, a livello locale e globale. Certo conosciamo soprattutto le componenti naturali quali gli ecosistemi, le risorse non riproducibili, il clima, ma vi aggiungiamo le forme della conoscenza, le risorse morali, il capitale sociale, le regole, le norme, le istituzioni di cui abbiamo bisogno per la convivenza civile. Anche molti artefatti dell’intelligenza umana hanno questo carattere di comune e dobbiamo quindi immaginare un continuum di beni dal naturale al sociale all’artificiale. Questi beni sono esposti alla tragedia dei beni comuni, cioè al degrado per abuso, sfruttamento, mancata cura.

Per evitare questo esito, che ha sempre conseguenze sociali drammatiche, occorre formulare sistemi di governo molto intelligenti, prudenti e strategici. Sebbene oggi evidentemente il grande attacco al patrimonio dei beni comuni (dall’acqua alla conoscenza) sia mosso dai grandi poteri industriali e finanziari, occorre dire che nella genesi della tragedia dei beni comuni, anche i comuni cittadini, la cosiddetta società civile, hanno le loro responsabilità. Da noi, valga questo esempio per tutti, l’abusivismo edilizio è stato ed è una pratica sociale diffusa e quasi legittimata anche nelle situazioni più a rischio, e d’altra parte siamo tutti implicati in una relazione vittima-carnefice nelle pratiche di consumo opulento proprie della nostra società. I processi che aggrediscono i beni comuni non sono solo imputabili a poteri forti, ma anche a processi sociali diffusi, a pratiche sregolate, a un disordine di cui abbiamo goduto i frutti per anni. Per evitare la tragedia dei beni comuni occorre quindi non solo combattere tali poteri e le loro brame, ma anche indurre un processo di apprendimento collettivo di preferenze più sostenibili, più prudenti e caute, che implica modificazioni sostanziali dei modelli di consumo e di rapporto tra benessere e risorse preziose. Come hanno mostrato le ricerche comparative di Elinor Ostrom il governo dei beni comuni richiede tutte le risorse della democrazia costituzionale: forme di democrazia partecipata, divisioni dei poteri, agenzie terze, tribunali (come quello delle acque di Valencia), monitoraggi tecnici e la condivisione collettiva di una cultura delle regole e di cooperazione sia sociale che interistituzionale. (2012_1)

C'è un secondo contributo nel 2012. Si tratta di una intervista condotta a chiarimento sui contenuti del lavoro dell’inizio dell'anno che abbiamo qui sopra introdotto. La discussione finisce per convergere sul ruolo dei movimenti come possibili interpreti di una governance effettiva dei beni comuni, in opposizione alle forme istituzionali, ormai riconosciute come incapaci di contrastare la pressione capitalistica sull’esproprio e la conseguente distruzione dei beni comuni. Carlo richiama la difficoltà della stessa definizione di bene comune, la sordità rispetto alla distinzione, da lui chiaramente e più volte espressa, tra beni comuni e beni pubblici e condanna il pressappochismo e l’inutile sovraesposizione del concetto che dà luogo a prese di posizione per lo più generiche e fuorvianti, anche nella letteratura accademica che si vorrebbe più qualificata.

Si parte dalle visioni condivise. Intanto la globalizzazione è il più massiccio attacco che sia mai stato sferrato all’universo dei beni comuni, anche sotto il profilo per così dire fisico, cioè di distruzione, corrosione, erosione e consumo rapido di beni non riproducibili o comunque difficilmente riproducibili, o per i quali non abbiamo ancora le tecnologie e i saperi per riprodurli o anche semplicemente per ripararli. Con l’aumento della complessità sociale e politica il catalogo dei beni comuni si allunga sempre più, non è un elenco chiuso. Accanto ai beni locali, tipicamente ecosistemici, altri se ne aggiungono su una scala di complessità ed aggregazione crescenti. I beni locali hanno spesso subito la tragedia di Hardin. Ne è un esempio la formazione degli Stati nazionali nei paesi del Terzo Mondo quando sono stati nazionalizzati molti ecosistemi, gestiti in modo più o meno equilibrato dalle comunità locali. Le burocrazie centrali hanno soffocato le forme di governo locale, distruggendo direttamente l’ecosistema per favorire il turismo o altre forme più o meno perverse di sviluppo, o semplicemente marginalizzando la saggezza locale che sapeva meglio come gestirli da vicino.

Le visioni divergono quando si comincia a parlare di governance e di comunicazione in merito ai beni comuni. Non si deve mascherare a nessuno il fatto che si tratta di una questione molto complicata già da comprendere, e che ancora più complicato è capire come possiamo governare i beni comuni. Ci sono in ballo questioni essenziali, che riguardano la sostenibilità, gli stili di vita, i modelli di consumo. Inoltre, non ci si rivolge a un popolo indifferenziato, vergine e puro, ma a un popolo di consumatori esasperati, già viziati. La gente sente che ci sono alcuni problemi che stanno emergendo, come l’impatto della globalizzazione, ma ancora non li ha vissuti duramente. Siamo in un processo di esaurimento di un modello, ma si tratta di un processo lungo, nel quale anche la crisi attuale (quella dei subprime) non incide più di tanto, basta pensare che ha provocato una riduzione minima dei consumi. Non parliamo a un popolo di miserabili, ma a un popolo di consumisti, che si rende molto lentamente conto che c’è qualcosa che comincia a non funzionare. È molto diffuso, specie nei movimenti, lo slogan che il degrado non è nostro, che non va pagato, che è preferibile un default. È un discorso assolutamente assurdo, anche perché non è vero nelle premesse: ogni debito è nostro, non l’avrò provocato io individualmente, ma noi collettivamente l’abbiamo prodotto eccome. Lo abbiamo prodotto e ci abbiamo sguazzato dentro, chi più, chi meno. Il debito pubblico, ad esempio, è sì una questione di sistema Italia, più che della società italiana, però la società italiana ha accettato per decenni che tutto ciò avvenisse.

Veniamo ai movimenti. Qui ci si scuotono di dosso, almeno per qualche giorno o per qualche settimana, tutti questi paternalismi dei mediatori politici o degli amministratori locali, tutti i vincoli di coloro che ti hanno legato le mani. È il ritiro della delega. Ci sono tantissimi movimenti e forme di attivismo, che nella maggior parte dei casi nascono come forme antipolitiche. È uno scontro in cui si mescolano molti motivi, motivi antipolitici, ecologisti, l’affermazione del diritto della persona a poter contribuire ai processi decisionali, ma non è uno scontro di classe. È solo un pericoloso e cieco populismo di sinistra. I movimenti per definizione non possono governare nulla. Se un movimento governa allora è un’altra cosa. I movimenti trasformano qualcosa di esistente, sono come un fiume che trascina via molte cose vecchie, le anticaglie, magari aprendo dei nuovi percorsi, ma non si è mai visto da nessuna parte che un movimento abbia governato alcunché. Quanto ai beni comuni, la cosa importante è che sono in rapporto con il tempo, con la sostenibilità. Devono durare per più generazioni. Questo vuol dire che il loro governo deve essere relativamente stabile, affidabile nel tempo. A governarli non può essere certo un movimento.

La democrazia è un sistema di pesi e contrappesi. Il bene comune dovrà fornire per così dire il criterio dirimente, diventare l’elemento che evita che si precipiti su un lato o sull’altro, che sia tutto pubblico o tutto privato. Per governare i beni comuni, ci si dovrà fornire di forme miste, che sono le più difficili da progettare e poi da gestire, perché tendono sempre a deviare. Non c’è modo di pensare altrimenti la questione. È un lavoro enorme, perché si tratta di individuare quelle componenti di un sistema di governance che sono necessarie affinché sia possibile la sostenibilità nel tempo dell’uso del bene. I beni comuni dovrebbero avere una valenza soprattutto in relazione ai legami sociali. Viviamo in una società estremamente sfatta, in cui ciascuno costruisce faticosamente delle piccole connessioni, sempre molto fragili. Lo si nota soprattutto nei movimenti. Anche sul web c’è un gran numero di presenze, di attivismi, di verbalizzazioni, ma c’è anche una specie di tendenza alla separatezza, alla rigidità dei propri confini. Non c’è la tendenza a cercare connessioni più ampie, sia nella direzione dei saperi, sia nella direzione di altri gruppi sociali che potrebbero essere coinvolti. Si tratta di un ostacolo grandissimo, perché non si raggiunge mai una massa critica, e le alleanze attuali sono troppo deboli.

I movimenti credono che le regole esistenti siano sbagliate, cattive, perché finora sono state fatte dagli altri. Ed è verosimile che sia così. Ma i movimenti non si danno una regola a loro volta. Bisogna evitare i capri espiatori e tutte le situazioni amico-nemico che necessariamente precipitano nelle sindromi schmittiane, che non portano a nulla. Non è soltanto un problema di dialogo, di capacità di dialogo, ma della necessità di tenere aperte le sponde anche verso i diversi, verso quelli che non la pensano come te. Ci vuole una grande abilità nel costruire coalizioni più ampie. (2012_2)

La felicità individuale e quella collettiva dipendono in misura significativa, e non comprimibile, dalla capacità dello stato di generare beni pubblici adeguati rispetto ai problemi sociali che di volta in volta si pongono per esempio, sicurezza, istruzione e formazione, infrastrutture materiali e immateriali, welfare e protezione sociale, sviluppo delle conoscenze scientifiche e della ricerca; e dalla capacità di curare e proteggere i beni comuni – materiali e immateriali – che si consumano con un uso non regolato – per esempio, acqua, aria pulita, qualità dell’ambiente, beni culturali e ambientali, ma anche fiducia e capitale sociale. Che cosa hanno in comune questi diversi tipi di beni? Si tratta di beni collettivi, cioè di qualcosa che i singoli soggetti privati non possono produrre da soli, o non hanno convenienza a produrre perché sono costosi e perché non è facile limitarne il consumo da parte di fruitori che non hanno contribuito alla loro realizzazione. Ma allo stesso tempo tali beni sono risorse dalla cui disponibilità dipendono la qualità e le potenzialità delle azioni dei singoli soggetti privati (individui, imprese, famiglie), e quindi lo stesso sviluppo economico e civile.

I beni comuni sono in genere il frutto di un’eredità della storia e della natura, il cui consumo non regolato può favorire alcuni soggetti a scapito di altri e può portare al deperimento dei beni stessi. Cruciale è dunque in questo caso la capacitàdi regolare l’uso di tali beni per favorirne la conservazione e la rigenerazione come patrimonio collettivo.

Carlo insiste molto sulla concezione delle istituzioni come beni comuni: cioè come i beni che una società detiene in comune, caratterizzati appunto dal loro “essere per tutti”. A suo avviso questa definizione permette inoltre di apprezzare meglio come le istituzioni, allo stesso modo dei beni comuni, siano esposte a degrado (la tragedia dei commons di Hardin di cui parla la Ostrom). È evidente che i margini di manovra nei riguardi della regolazione efficace di beni comuni si restringono se è elevato il grado di tolleranza socialmente accettato verso l’evasione fiscale e verso pratiche di influenza basate sulla tutela di interessi particolari, su relazioni clientelari o addirittura sulla corruzione; si potrebbe anche dire, insomma, se è carente la cultura civica. (Trigilia, 2017)

Presentato venerdì 19 Aprile a Palazzo Strozzi dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, "Sguardi" non è una teoria della globaliz zazione in chiave di sociologia economica o di economia dello sviluppo. È piuttosto – si sarebbe detto cento e più anni fa – una teoria della globalizzazione come rivoluzione dello spirito, uno stimolo al ripensamento della posizione dell’essere umano nel mondo dopo che questo si è allargato a dismisura e si è rovesciato il rapporto fra ciò che è globale e ciò che è locale. In chiave polemica questo stimolo si trasforma nell’invito a schiodarsi dall’irretimento localistico, familistico, tribalistico, campanilistico e nazionali stico. Compreso quello delle piccole patrie, oggi tanto modaiolo anche a sinistra (p. 182). Si tratta insomma di una teoria il cui focus principale è sulle trasformazioni della soggettività nella globalizzazione – quelle in corso e quelle che la nuova dimensione del vivere sociale richiede, ma che vengono impedite da resistenze e vischiosità delle menti prima che dagli interessi sfavoriti. La validità o meno di un discorso condotto su questo piano non può essere determinata dai pochi anni trascorsi da quando venne formulato. Si aggiunga che da molta sociologia della globalizzazione esso si distingue altresì per il rilievo che vi assume il punto di vista filosofico – da dove viene, che cosa rivela, dove rischia di portarci questa globalizzazione – e quello normativo – dove non vogliamo che questa vada a finire, che cosa fare di quanto di meglio è in essa pur racchiuso insieme ai pericoli. (Cerutti, 2023). Avverte lo stesso Donolo (2015): questo volume raccoglie scritti di diversa natura dedicati tutti al tema che ritengo centrale per la nostra epoca, quella grande trasformazione che chiamiamo mutamento globale (global change). Nell’insieme rappresenta il tentativo da parte di uno scienziato sociale e di un cittadino idealmente cosmo polita di capirci qualcosa, anche in vista della possibilità di governare tale trasformazione secondo ragione. Chi scrive però non è un esperto di questioni globali e il lettore capirà bene, anche solo sfogliando alcuni dei testi, che una tale expertise non può esistere e può essere solo millantata. Tuttavia, chi scrive ha fatto i suoi studi, e ha potuto mettere alla prova su questo terreno indecifrabile il sapere acquisito occupandosi da ricercatore sociale di sostenibilità, processi sociali, beni comuni, istituzioni e regolazioni, politica e governance. I testi permettono di praticare uno hiking nel globale, trascorrendo da un aspetto all’altro, nel mutare dei registri stilistici e comunicativi adottati. Il volume comprende tre parti di natura diversa, la prima dedicati ad assaggi iniziali – “schegge” – di alcune tematiche importanti, svolte soprattutto nell’ottica dell’esperienza che noi qui e ora riusciamo ad avere dei processi globali. La seconda – tramite delle brevi narrazioni, in genere ispirate dall’attualità e da fatti accaduti – tenta di entrare, through the looking glass, dentro il globale come mondo della vita, considerando come esso possa cambiarlo o dargli un tono particolare e spesso preoccupante. La terza comprende in vece analisi più approfondite di alcuni problemi specifici della grande trasformazione, senza pretesa che siano esaustive, ma solo seguendo alcune piste ritenute più creative, sempre anche in rapporto al nostro modo di riflettere sull’esperienza del globale che andiamo facendo. Si parla molto anche di politica e di governabilità, naturalmente, insistendo sulle carenze attuali e sulle future difficoltà di dotarsi di una governance almeno soddisfacente e all’altezza delle più gravi criticità. Nello stesso tempo, chi scrive, progredendo nella stesura dei testi e riflettendo passo a passo, ha finito per assumere un atteggiamento possibilista – nel senso di Hirschman, e ora anche di Appadurai – verso questi fenomeni così problematici, o almeno ha cercato di guardare a fenomeni evolutivi, anche nella lunga durata, e al globale come a uno stadio critico dell’ominazione stessa. Le attuali piramidi del sacrificio inerenti alla globalizzazione non devono impedirci di capire meglio e in modo non riduttivo il suo senso nella storia del genere umano. I testi sono stati scritti tra il 2011 e il 2015, e ovviamente alla lettura ri sentiranno del momento della loro redazione. Ma intanto il globale evolve e si trasforma e trasforma noi stessi, perciò il lettore stesso nell’atto del leggere dovrà cercare di porsi dentro i flussi in movimento e in mutamento che comunque lo trascinano, tarando su tali trasformazioni anche le eventuali “verità” comunicate nei testi. La natura dei temi ha richiesto spesso di trasvolare letteralmente tra enciclopedie di motivi e bibliografie, tra discipline diverse e accostamenti azzardati. Di tutto ciò, comprese le inevitabili aporie di un discorso del genere, è responsabile chi scrive, chi legge invece del farne un uso creativo e costruttivo, come cittadino del globale.

CARLO DONOLO SUL SINDACATO

1993, Sindacato come organizzazione, giugno 1993 - inedito

1994, La rappresentanza degli interessi come lavoro - Formula, bimestrale della Filcea Cgil, maggio 1994

(A cura di Alfiero Boschiero) Carlo ha dedicato tempo e intelligenza al sindacato, attento com’era ai mutamenti sociali del lavoro e all’evolversi contrastato delle forme di rappresentanza. Occorre osservarlo il multiverso sindacale e scrutarlo con metodi e linguaggi pertinenti e averne cura. La sua vitalità e la sua reputazione non sono affari interni a una organizzazione di massa ma risorsa cruciale per la democrazia politica. Il profilo del sindacalista – volontario nei luoghi di lavoro o funzionario a tempo pieno – è fatto di competenza, deontologia, idealità; se il suo animo si raffredda scade a burocrate autoreferenziale, tradisce il suo mandato.

Chi di noi ha dedicato molti anni alla Cgil e ha avuto la fortuna di incontrare Carlo, sentiva che la raffinatezza teorica a cui ci aveva abituato su ogni tema del discorso pubblico, prendeva un sapore particolare quando si avvicinava al nostro mestiere e al nostro mondo. Lo studioso diventava simpatetico, l’intellettuale militante si lasciava emozionare da un’organizzazione plasmata da una lunga storia e, forzatamente, alla prova delle contraddizioni del presente.

Forse, il modo migliore per essergli riconoscenti è riportare un suo appunto in vista di un percorso formativo rivolto a quadri (metalmeccanici) della Cgil. Carlo si prestava volentieri a occasioni seminariali dove verificare ipotesi interpretative e confrontarsi vis a vis con donne e uomini “costruttori di democrazia” nelle aziende e nelle tante Italie dei territori. Gli era stato chiesto di animare un modulo settimanale interamente dedicato al sindacato. Sulla soglia degli anni Novanta, l’ottantanove faceva sentire i suoi sommovimenti, sull’economia pesavano ristrutturazioni e debito pubblico, i prodromi di tangentopoli erano già visibili. Bruno Trentin aveva tematizzato “il sindacato dei diritti e l’etica della solidarietà”, ma la vita interna della confederazione e il suo agire rimanevano segnati dall’inerzia, l’autorevolezza e la reputazione pubblica del sindacato erano incerte, i sindacalisti si interrogavano sul loro ruolo e molti sceglievano di andarsene o si ritraevano dalla militanza, risorsa cruciale.

Dice Carlo: Trattare il sindacato con sindacalisti è sempre il compito più difficile; bisogna tentare di guardarlo con occhi almeno in parte nuovi, tenendosi lontano delle dispute correnti di natura politica. Si potrebbe articolare il discorso come segue:

Il sindacato come democrazia:

- Il rapporto tra democrazia sindacale e democrazia politica

- La specificità della democrazia nel sindacato

- Il rapporto tra democrazia sindacale e democrazia economica.

Il sindacato come organizzazione:

- Analisi organizzativa del sindacato

- Il sindacato come organizzazione “allentata”

- Dinamiche organizzative

- Apprendimento organizzativo

- Punti critici nel rapporto tra democrazia e organizzazione.

Il sindacato come movimento:

- L’azione collettiva

- Rapporto con altri movimenti e attivismi della società civile

- La presenza sociale del sindacato

- Sindacato e mutamento sociale.

Il sindacato come cultura:

- Le culture del sindacato

- Rapporti con cultura di massa, cultura scientifica e cultura alta

- Autonomia culturale del sindacato?

- Il sindacato come attore culturale nella società

- Il sindacato come subcultura

Il sindacato come istituzione:

- Il sindacato come fattore d’ordine sociale

- Il sindacato come “spalla” del sistema politico (modelli neocorporativi)

- Il sindacato e la genesi di buone istituzioni

- Legittimazione dell’azione sindacale.